当代蒙古族音乐文化的多元结构及其处境撰写/博特乐图当代蒙古族音乐文化内部,形成了以专业音乐家的创作音乐为内容的精英音乐,以民俗传统音乐为内容的民间音乐,以草原体裁通俗音乐、流行音乐为内容的大众音乐等三元并存状态。它们既相互碰撞抵触,又彼此包容交叉,共同构成了蒙古族当代音乐的整体结构。解放以来,随着社会文化环境的几番变迁,社会主导音乐的内容和方向也几经改变,精英音乐、民间音乐、大众音乐在不同的层次、不同的时代,呈现为不同的格局。中国民俗学领军人物钟敬文认为,中华民族的传统文化可以分为三条干流:第一条是上层文化,从阶级上说,它主要是封建地主阶级所创造和享用的文化。第二条是中层文化的干流,它主要是市民文化。第三条干流是下层文化,即由广大农民及其他劳动人民所创造和传承的文化。高丙中根据中国九十年代中期的文化事【详细】

当代蒙古族音乐文化的多元结构及其处境撰写/博特乐图当代蒙古族音乐文化内部,形成了以专业音乐家的创作音乐为内容的精英音乐,以民俗传统音乐为内容的民间音乐,以草原体裁通俗音乐、流行音乐为内容的大众音乐等三元并存状态。它们既相互碰撞抵触,又彼此包容交叉,共同构成了蒙古族当代音乐的整体结构。解放以来,随着社会文化环境的几番变迁,社会主导音乐的内容和方向也几经改变,精英音乐、民间音乐、大众音乐在不同的层次、不同的时代,呈现为不同的格局。中国民俗学领军人物钟敬文认为,中华民族的传统文化可以分为三条干流:第一条是上层文化,从阶级上说,它主要是封建地主阶级所创造和享用的文化。第二条是中层文化的干流,它主要是市民文化。第三条干流是下层文化,即由广大农民及其他劳动人民所创造和传承的文化。高丙中根据中国九十年代中期的文化事【详细】

论蒙古族马文化与音乐文化之间的内在联系撰写/格日乐图对于蒙古人来讲音乐文化与马文化之间有着非常密切的内在联系。在古代,马给人类生活生产的发展与进步带来了不可估量的推动。而马在蒙古族中不仅是作为交通运输工具来运用于生产和生活,还要作为重要的饮料加工来源来使用。马通人性,有相当高的灵性。马还有一种不寻常的习性,种马从来不与自己的后代进行交配。蒙古人认为,马是最高贵的物种。蒙古人称“好运气”为Hiimori,可以翻译成“运气马”。意思是,运气马奔跑、腾飞了,就是好运来了。如果梦见骑马奔驰,便认为是最好的梦。这说明,人们对马的认识提升到了精神世界,马是蒙古人的精神象征。音乐是人类最需要的精神食粮。从审美价值观看,音乐在所有艺术种类中最具普遍性和实际性。人类对音乐的需求,从人类生存需要的文化质点来看,仅次于吃穿【详细】

论蒙古族马文化与音乐文化之间的内在联系撰写/格日乐图对于蒙古人来讲音乐文化与马文化之间有着非常密切的内在联系。在古代,马给人类生活生产的发展与进步带来了不可估量的推动。而马在蒙古族中不仅是作为交通运输工具来运用于生产和生活,还要作为重要的饮料加工来源来使用。马通人性,有相当高的灵性。马还有一种不寻常的习性,种马从来不与自己的后代进行交配。蒙古人认为,马是最高贵的物种。蒙古人称“好运气”为Hiimori,可以翻译成“运气马”。意思是,运气马奔跑、腾飞了,就是好运来了。如果梦见骑马奔驰,便认为是最好的梦。这说明,人们对马的认识提升到了精神世界,马是蒙古人的精神象征。音乐是人类最需要的精神食粮。从审美价值观看,音乐在所有艺术种类中最具普遍性和实际性。人类对音乐的需求,从人类生存需要的文化质点来看,仅次于吃穿【详细】

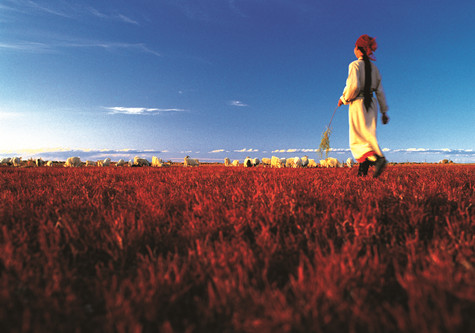

论蒙古族舞蹈在草原文化中的地位和作用撰写/王景志 以草原文化为背景、以游牧生活为依托的中国北方游牧民族舞蹈艺术与蒙古族舞蹈艺术,是一个值得系统研究的、为草原文化增色生辉的课题。从我国舞蹈历史的发展进程上看,它主要由三大源泉汇聚而成:一是以黄河流域为代表的中原农耕型舞蹈文化;二是以北方草原、森林、戈壁为代表的游牧型舞蹈文化;三是以长江流域为代表的渔猎型舞蹈文化。从艺术起源的角度分析,这三大舞蹈文化体系,特别是农耕民族舞蹈与游牧民族舞蹈之间,历来就不存在什么孰先孰后的统属关系问题,而是由分别生活在不同地域的古代人民,各自按照自己的经济形态和文化历史发展轨迹独立创造而成的。其后,才在长期交流融汇、互动发展的过程中,构成了中华民族舞蹈多元一体、和而不同的文化历史发展格局。我们站在草原文化的角度,分别对这种既【详细】

论蒙古族舞蹈在草原文化中的地位和作用撰写/王景志 以草原文化为背景、以游牧生活为依托的中国北方游牧民族舞蹈艺术与蒙古族舞蹈艺术,是一个值得系统研究的、为草原文化增色生辉的课题。从我国舞蹈历史的发展进程上看,它主要由三大源泉汇聚而成:一是以黄河流域为代表的中原农耕型舞蹈文化;二是以北方草原、森林、戈壁为代表的游牧型舞蹈文化;三是以长江流域为代表的渔猎型舞蹈文化。从艺术起源的角度分析,这三大舞蹈文化体系,特别是农耕民族舞蹈与游牧民族舞蹈之间,历来就不存在什么孰先孰后的统属关系问题,而是由分别生活在不同地域的古代人民,各自按照自己的经济形态和文化历史发展轨迹独立创造而成的。其后,才在长期交流融汇、互动发展的过程中,构成了中华民族舞蹈多元一体、和而不同的文化历史发展格局。我们站在草原文化的角度,分别对这种既【详细】

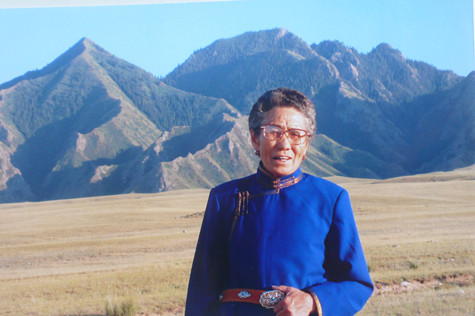

如歌的岁月—我的民歌生涯撰文/额日格吉德玛作为草原上的民歌,蒙古族长调是一种历史遗存下来的口传文化,被称为蒙古族音乐的“活化石”。蒙古族长调传承着草原民族鲜活血液穿越历史的苍茫一直流传到今天。作为博大精深的蒙古族长调的一支溪流,阿拉善民歌悠扬动听且具有鲜明的地域特色。我在1932年的腊月12日出生在阿拉善旗库伯那木嘎巴格(苏木)的一个叫巴特根泰高勒的地方。父亲叫辉特•乌云别立格,是一个普普通通的牧民。阿拉善是民歌的海洋,而我就在这片金色的大漠故乡、在悠扬的长调民歌声中长大,从小就吸取了民歌艺术的养分。我们辉特部落的蒙古人都能唱善歌。据长辈们所说,我曾祖父就是一个方圆百里有名的民歌手。记得在我小时候,我的爷爷会唱很多的长调民歌,是阿拉善旗有名的民歌手。爷爷的兄弟姊妹们也都是很出色的歌手。父亲【详细】

如歌的岁月—我的民歌生涯撰文/额日格吉德玛作为草原上的民歌,蒙古族长调是一种历史遗存下来的口传文化,被称为蒙古族音乐的“活化石”。蒙古族长调传承着草原民族鲜活血液穿越历史的苍茫一直流传到今天。作为博大精深的蒙古族长调的一支溪流,阿拉善民歌悠扬动听且具有鲜明的地域特色。我在1932年的腊月12日出生在阿拉善旗库伯那木嘎巴格(苏木)的一个叫巴特根泰高勒的地方。父亲叫辉特•乌云别立格,是一个普普通通的牧民。阿拉善是民歌的海洋,而我就在这片金色的大漠故乡、在悠扬的长调民歌声中长大,从小就吸取了民歌艺术的养分。我们辉特部落的蒙古人都能唱善歌。据长辈们所说,我曾祖父就是一个方圆百里有名的民歌手。记得在我小时候,我的爷爷会唱很多的长调民歌,是阿拉善旗有名的民歌手。爷爷的兄弟姊妹们也都是很出色的歌手。父亲【详细】

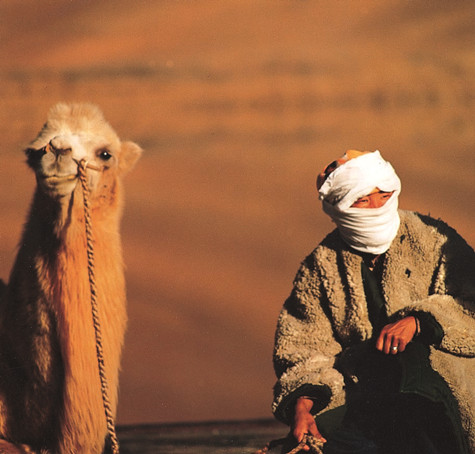

行走在阿拉善大地的诗人恩克哈达撰写/马英“蒙古人在自己的家园里最后留住的两样东西是火与诗歌。”这是蒙古国文学泰斗德·普日布道尔吉说过的一句名言。这句话仿若苍天的烙印般深深留在我们的脑海里。是的,时至今日,我们当中的许多人依然坚定地守望着祖先的那片火的家园和诗的草原。生长于阿拉善大漠戈壁的蒙古族青年诗人恩克哈达,就是他们中间的一员。1970年恩克哈达出生于阿拉善左旗敖伦布拉格苏木的一户普通的牧人家庭。打小在羊群旁边和驼背上长大的恩克哈达,熟悉家乡的一草一木,一情一景,熟悉父辈头顶烈日,脚踩黄沙的游牧生活,戈壁大地上处处可见的羊群、骆驼和骏马,粗犷而峻美的山水,悠扬动听的长调民歌,蔚蓝的天空下绵延无尽的戈壁滩,欢乐的那达慕和寄托美好的吉祥敖包,甚至扑面而来的风沙,都在他人生的年轮上刻下了深深的痕迹。古老而【详细】

行走在阿拉善大地的诗人恩克哈达撰写/马英“蒙古人在自己的家园里最后留住的两样东西是火与诗歌。”这是蒙古国文学泰斗德·普日布道尔吉说过的一句名言。这句话仿若苍天的烙印般深深留在我们的脑海里。是的,时至今日,我们当中的许多人依然坚定地守望着祖先的那片火的家园和诗的草原。生长于阿拉善大漠戈壁的蒙古族青年诗人恩克哈达,就是他们中间的一员。1970年恩克哈达出生于阿拉善左旗敖伦布拉格苏木的一户普通的牧人家庭。打小在羊群旁边和驼背上长大的恩克哈达,熟悉家乡的一草一木,一情一景,熟悉父辈头顶烈日,脚踩黄沙的游牧生活,戈壁大地上处处可见的羊群、骆驼和骏马,粗犷而峻美的山水,悠扬动听的长调民歌,蔚蓝的天空下绵延无尽的戈壁滩,欢乐的那达慕和寄托美好的吉祥敖包,甚至扑面而来的风沙,都在他人生的年轮上刻下了深深的痕迹。古老而【详细】